半夜被渴醒、频繁起夜?夜间出现这5种情况,小心是血糖超标!

夜里总口渴?频繁起夜?睡不踏实?

当心!可能是血糖在报警!

别把异常当“正常”——

50岁以上请注意:

40%的人血糖高而不自知!

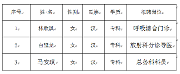

如果夜间出现这五种症状

可能是血糖超标的信号!

早发现、早干预

血糖可控,健康更长久!

如果睡觉时出现以下症状

不仅影响睡眠质量,还可能预示血糖升高的风险

👇👇👇

1 半夜饿醒

糖尿病患者容易半夜被饿醒,是因为他们的胰岛功能分泌与常人不同。

正常人的胰岛素分泌在进餐后15分钟就会有一个小高峰,进餐后1小时达到最高峰。

而糖尿病患者,尤其是初患糖尿病的患者,会有胰岛素分泌高峰延迟的情况,导致进餐时血糖升高,吃完后血糖偏低。不合时宜的胰岛素分泌会让其产生饥饿感或低血糖反应。

2 频繁起夜

一般情况下,健康成年人夜间排尿不超过2次。高血糖会影响膀胱周围神经,使尿道括约肌、膀胱逼尿肌等肌肉功能不协调,从而引起排尿障碍。

图片由AI生成

表现为小便次数增加、小便淋漓不尽、尿急但量不多、膀胱过度充盈却无尿排出等。

3 夜间口干

在高血糖的影响下,人体始终处于一个相对缺水的状态,会出现口渴、多饮,唾液分泌减少并且变得黏稠的症状。

图片由AI生成

4 手脚麻木

血糖升高会引起神经纤维能量和物质的代谢紊乱,导致神经纤维肿胀以至变性,从而发生周围神经病变。

主要表现为四肢末端麻木、疼痛,针刺样、烧灼样或蚂蚁爬样等感觉异常,通常下肢较为严重。

5 皮肤瘙痒

血糖过高会刺激神经末梢,使患者产生皮肤瘙痒的感觉。

血液中葡萄糖含量增多会使血渗透压高于周围组织液,导致其中的水分向血液转移,从而使患者汗液减少、皮肤干燥,加重皮肤瘙痒的症状。

心脑血管疾病

由于血糖大幅波动会产生大量自由基,这些自由基在血液中会攻击脆弱的血管壁细胞膜,使血管慢慢失去弹性,发生动脉硬化,继而引发心脑血管疾病。

糖化反应加速衰老与疾病

当摄入糖分过多,多余的糖分就无法被人体分解,血液里的游离糖就会与蛋白质、脂质或核酸进行缓慢的糖化反应,破坏体内的细胞结构,引发各类慢性病、退行性疾病、癌症,加速衰老。

高血糖还可能“连累”这些器官

1. 肾

高血糖导致肾小球滤过功能下降,引发蛋白尿,最终进展为糖尿病肾病。

2. 肝

给肝脏带来负担,可能引发肝功能障碍和脂肪肝等疾病。

3. 眼

短期内可导致患者视力模糊,长期并发症包括青光眼、糖尿病视网膜病变、黄斑水肿等。

4. 脚

易出现糖尿病足,表现为足部供血不足、感觉异常,有时伴有溃烂、感染,可能导致组织坏死、截肢。

血糖管理就像开车,光踩刹车(降糖)不够,还得把稳方向盘(防波动)。如果一天内血糖最高值和最低值相差超过4.4mmol/L(比如从5蹿到9.5),就像车速忽快忽慢,身体可要"晕车"了!

血糖也不是越低越好,记住安全范围(以成年2型糖尿病患者为例):

✔ 空腹血糖4.4~7mmol/L

✔ 餐后血糖<10mmol/L

控糖不是一天的事,送你8个"稳糖小技巧",照着做,血糖听话不"蹦极"!

1 主食加粗粮

将部分精制米面换成粗粮,消化慢了。有助延缓餐后血糖升高,比如薯类、玉米、山药、糙米等。

2 吃"硬"不吃"软"

食物越精细、越软烂,升糖越快;而那些不够软烂、需要细细咀嚼的食物,更有利于稳定血糖。

3 慢点吃,像品茶

吃饭细嚼慢咽,一餐饭吃30分钟以上,有利于增加饱腹感,避免餐后血糖波动过大。

4 吃饭顺序有讲究

先吃菜和肉,进食快一半时再吃主食,会使营养素直达小肠,且有饱腹感,有利于餐后血糖控制。但如果先吃主食,再吃菜和肉,就容易引起血糖波动。

5 水果会挑,血糖不高

对糖尿病患者来说,需要关注GI和GL两个值。

血糖生成指数GI:GI越高,血糖升高越快,消化吸收越快,饿得越快。

血糖负荷GL:GL值越高,对血糖影响越大,越不利于糖尿病人。

常见的高GI/GL水果有鲜枣、荔枝、葡萄、山楂;相比来说,挑选苹果、梨、桃等水果更有利于控糖。

6 做饭越简单越好

在调味方面,选择清蒸、煮、炒等烹调方法,避免油炸、红烧等重油口味。

在食材加工方式上,加工越精细、质地越软烂,淀粉糊化程度越高,血糖反应往往越剧烈。比如,土豆做成泥,就比单纯煮土豆的升糖指数高;白米粥煮开花后,就比不煮开花时更易升高血糖。

7 早餐晚餐要赶早

早饭早点吃,有助预防低血糖,尽量在8点之前吃早餐;晚饭别太晚,有助减少胰岛素抵抗,尽量在晚上7点前吃最后一餐。

8 运动是最好的"降糖药"

运动不仅能降血糖,还可以提高机体对胰岛素的反应,推荐有氧和抗阻运动联合进行。

|

- 上一条: 解开孩子的肠套叠——水灌肠、气灌肠还是手术? 2025-07-11

- 下一条: 这些蔬菜竟然会让尿酸升高! 2025-07-30

- 体内有癌,嘴巴先知?口腔出现5种迹象,可能是癌细胞“活跃” 2024-11-25

- 经常凌晨三四点醒来,是怎么回事?睡前少做4件事,好睡眠自然来 2021-03-04

- 宫颈癌常出现一种异常,女性同房时,若出现这种情况,趁早就医 2024-05-13

- 长了痔疮不一定要手术,但这3种情况除外! 2025-04-14

- 三伏天养生,这5个禁忌千万别犯,小心落下病根 2024-07-23